Für alle, die auf Wissen bauen.

Aus einer Hand – Tools für eine zukunftsfähige Immobilienwirtschaft

LEARNING

Fachwissen für die Immobilienwirtschaft

Schnelle Orientierung über Wissensbausteine oder strukturierter Wissenstransfer mit Zertifikat für Ihre Karriere – Sie bestimmen Ihr Lernsetting flexibel.

CONSULTING

Personal- & Organisationsentwicklung

Sichern Sie die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens. Entwickeln Sie Ihre Organisation mit unserer branchennahen Expertise und langjährigen Beratungsqualität.

NETWORKING

Gemeinsam stark

Wir bauen intelligente Ökosysteme und vernetzen die Branche. Entdecken Sie NEOVID, Austausch, Visionen und Gestaltungskraft als Game-Changer in der Transformation.

Sommerakademie 2024 auf Schloss Montabaur

Freuen Sie sich auf ein inspirierendes Netzwerkevent und nehmen Sie teil an unserer Sommerakademie 2024. In Kooperation mit dem Spitzenverband GdW erwartet die TeilnehmerInnen vom 01. bis 03. August 2024 ein aktivierendes Programm rund um die Dekarbonisierung und Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft.

Melden Sie sich bis zum 10. Mai an!

Unsere Mission für die Branche – Lösungen mit 360°-Radar

Als kraftvoller Partner und Teil der Branche bieten wir in Zeiten des Umbruchs Orientierung.

Unser Weg: Wir bieten Ihnen aus einer Hand – im 360°-Radar – alle Tools für die Fortentwicklung Ihres Wissens, Ihrer Kompetenzen, Ihrer Organisation und Ihrer Netzwerke.

Unser Ziel: Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit für Sie persönlich und für Ihr Unternehmen – für ein erfolgreiches Morgen.

Unsere Vision: Die Immobilienbranche und ihre Akteure entwickeln sich zum Wertetreiber für Gesellschaft, Lebensraum und Nachhaltigkeit.

Partnerschaftlich. Wegweisend. Ganzheitlich.

Unsere Arbeit: Zukunftsweisend

Wir sind Role Model der Branche – Erprobte 360°-Lösungen aus einer Hand

Kriegsgeschehen, Digitalisierung, Dekarbonisierung, Demografie und Glokalisierung zwingen die Immobilienwirtschaft zu neuem Denken und stetiger Anpassung. Die gleichzeitige Anpassung von Wissen, Kompetenzen und Unternehmen in jedem Prozess und Projekt ist Herausforderung und Chance zugleich.

Wir wissen, wovon wir sprechen. Ob es um Upskilling der Fachkenntnisse, Kompetenz-, Personal- und Organisationsentwicklung oder um den Wert von Netzwerken als Game-Changer im Veränderungsprozess geht – wir haben es erlebt und leben es noch. Darum sehen wir uns als Role Model der Branche. Nutzen und profitieren Sie von unseren Erfahrungen aus unserem eigenen Anpassungs- und Transformationsprozess als richtungsweisendes Beispiel für Ihre Entwicklung.

Unsere DozentInnen und Consultants:

Branchenspezialisten und Brückenbauer

Sowohl unsere Consultants als auch über 100 DozentInnen aus der Wohnungs- und Immobilienbranche sind Ihre Brückenbauer für Upskilling, Kompetenz- und Organisationsentwicklung. Ob ProfessorInnen oder Lehrbeauftragte von Hochschulen, Angehörige rechtsberatender Berufe, VerhaltenstrainerInnen oder erfahrene Führungskräfte – sie alle sind didaktisch überragend ausgebildet und verfügen über fundierte Branchenkenntnisse.

360° Bildungsberatung

Mit unserer 360° Bildungsberatung möchten wir Ihnen eine Antwort auf die dynamischen Herausforderungen liefern, denen sich Wohnungsunternehmen heute stellen müssen. Gestalten Sie den Branchenwandel aktiv mit – durch gezielte Weiterbildung, praxisnahe Qualifizierung und partnerschaftliche Begleitung. Unsere Angebot richtet sich sowohl an Einzelpersonen, die sich persönlich weiterentwickeln möchten, als auch an Unternehmen, die gezielte Inhouse-Trainings im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung suchen. Wir verstehen Ihre Bedürfnisse und bieten maßgeschneiderte Lösungen für beide Anliegen.

Unser Blog: Inspirierend.

In unserem Blog bereiten wir für Sie neuestes Wissen auf und zeigen aktuelle Trends aus der Personal- und Organisationsentwicklung.

Informativ. Mit Mehrwert. Inspirierend.

News aus der EBZ Akademie

22.04.24 – 27.03.25

Führung & New Leadership 2024

Die Masterclass Leading Transformation der EBZ Akademie ist das zukunftsgerichtete Förderprogramm, mit dem Führungskräfte ein solides Fundament erhalten, um immobilienwirtschaftliche Zukunftsthemen in ihrem Unternehmen zu verankern und voranzutreiben.

Seminarangebot – Quartal 2/2024

In unsere Seminarbroschüre haben wir für Sie die neuen Angebote im zweiten Quartal zusammengefasst! Jetzt downloaden!

Check-In

Wohnungswirtschaft

Unser Beratungsangebot vor Ort für das zielorientierte Onboarding von QuereinsteigerInnen in der Wohnungswirtschaft.

EBZ News

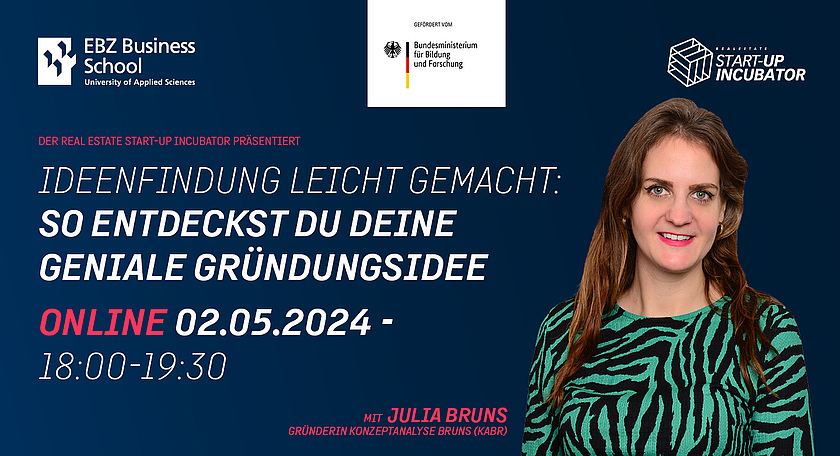

Ideenfindung leicht gemacht: So entdeckst du deine geniale Gründungsidee

Komm vorbei und finde heraus wie du deine eigene Gründungsidee findest.

Marvin Feuchthofen folgt auf Adolf Bismark in den EBZ-Vorstand

Nach 25 Jahren am EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft verabschiedet sich Adolf Bismark (66) in den Ruhestand.…

EBZ Open Degree:

Das flexible Kurzstudium für Praktiker

EBZ Open Degree ist das flexible Kurzstudium für Praktiker. Es bietet interessierten Fach- und Führungskräften die Möglichkeit, einzelne Module an der…

Unsere Siegel für ausgezeichnete Qualität